Il nostro gruppo di lavoro

ISIS Magrini Marchetti.

Gemona del Friuli

Friuli Venezia Giulia

ISIS Magrini Marchetti

Istituto Tecnico Economico, Tecnologico e Liceo - Gemona del Friuli (UD)Questo sito nasce dal progetto PON "Memorie di pietra", finalizzato alla riscoperta dei muri in sasso nell'area di Gemona del Friuli.

CATCostruzioni Ambiente e TerritorioIl corso fornisce competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali |

AFMAmministrazione Finanza e MarketingIl corso AFM da' solide basi di economia e finanza e gli strumenti di base di marketing per la promozione finanziaria. In questo progetto ci siamo occupati degli aspetti grafici e della realizzazione del sito Web. |

RIMRelazioni Internazionali e MarketingIl corso RIM è un indirizzo Tecnico Economico focalizzato al marketing aziendale e pertanto alle lingue straniere. In questo progetto ci siamo occupati della narrazione dei luoghi in cui si trovano i muri e alla loro promozione. |

TURTuristicoIl corso TURISMO ha l’intento di formare una figura professionale con competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Forma inoltre una figura specializzata nella comunicazione, attraverso lo studio delle lingue straniere in riferimento alle realtà turistiche e alle relazioni sociali e nella valorizzazione del territorio, attraverso lo studio delle risorse culturali, naturali e artistiche e delle tecniche di marketing territoriale. |

I nostri

luoghi

Riportiamo di seguito i luoghi che abbiamo studiato,

documentato e che desideriamo ricordare.

Muro di v. Marzars

CampolessiVia Marzars è un lungo rettilineo nella piana campagna di Campolessi. A ridosso della strada, sul lato sud-ovest, si erge un muro orlato

Alcune testimonianze di maestri dei muri.

I racconti di chi si è dedicato con passione e maestria alla costruzione di muri.

Intervista a Forgiarini Graziano

Angelica Pavon, Pryianka Baldassi 11/05/2022Graziano Forgiarini: da giovane apprendista in Svizzera a esperto artigiano della pietra in Friuli.

| Ascolta l'intervista audio a Graziano Forgiarini |

Intervista a Gianni Lepore

Elena Merluzzi, Chiara Morocutti 11/05/2022Gianni Lepore: specialista nella realizzazione di muri a secco. Ricerca con cura ogni singola pietra che utilizza.

| Ascolta l'intervista audio a Lepore Gianni |

materiali

da costruzione

Pietre e

malte.

-

Sassi dai corsi d'acqua

12 Aprile 2022Le pietre che strutturano il muro, prese dal letto del Tagliamento, sono evidentemente di modeste dimensioni, lisce ed arrotondate a causa del movimento formatosi dalla corrente del fiume.

-

Sassi dai fondi agrari

12 Aprile 2022Per delimitare i confini dei campi, venivano utilizzate le pietre trovate in mezzo alla terra nel momento in cui questa veniva smossa. A lungo andare si andavano a formare, dopo vari strati, veri e propri muri a secco.

-

Sassi dai fondi agrari

12 Aprile 2022Il muro nell’immagine è formato da sassi recuperati da campi coltivati - tagliati e legati con calce da professionisti, in modo tale che si incastrino perfettamente l’uno con l’altro. Legati con calce riescono a raggiungere notevoli altezze.

-

Sassi dalle cave di montagna

12 Aprile 2022Il muro nell’immagine, è formato da massi -recuperati da cave locali- tagliati e levigati da professionisti, in modo tale che si incastrino perfettamente l’uno con l’altro.

-

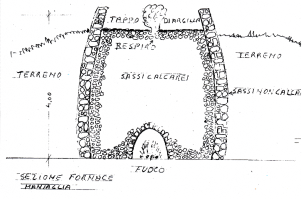

Fornace di Manialia

26 April 2022E' un forno per la produzione della calce utilizzata come malta per la saldatura delle pietre da costruzione e l'intonacatura degli edifici. Diffusissime in tutta l'area prealpina in quanto la materia prima, la roccia calcarea, è sempre di ottima qualità, il prodotto finale veniva a volte trasportato e commercializzato in luoghi lontani, ma principalmente serviva per le necessità locali. Tipicamente vi era una calchera in ogni paesetto. La qualità del prodotto difatti era direttamente proporzionale alla qualità della materia prima utilizzata, ai metodi di lavorazione e all'abilità e all'esperienza del mastro fornaciaio. Per produrre la calce si raccoglievano sassi di roccia calcarea di non grandi dimensioni, per favorire la più facile lavorabilità, e li si accatastava all'interno di una apposita struttura, la calchera per l'appunto, fatta a modo di botte, parzialmente scavata nel terreno e rivestita a secco di altro pietrame. Prima di accatastare i sassi, si provvedeva a riempire una camera di combustione proprio sotto la catasta di sassi, la porticina aveva lo scopo di permettere l'ingresso di aria ossigenata per la combustione oltre a permettere l'accensione del fuoco stesso e la continua alimentazione. Doveva essere un fuoco molto allegro, fatto bruciando tronchi di faggio o abete finemente tagliati, e doveva durare ininterrottamente e con costanza per circa otto giorni. La temperatura che si raggiungeva era tra gli 800 e 1000 gradi e l'operazione di mantenimento del fuoco era seguita da almeno quattro addetti e sorvegliata e diretta da una persona di grande esperienza, il fornaciaio. Per controllare lo stato di cottura si prendeva uno dei sassi e lo si buttava nell'acqua fredda e si verificava la tumultuosa (e pericolosa) reazione. Oppure si tentava di forare un sasso utilizzando un apposito punteruolo un ferro, se si riusciva a penetrarlo la calce era pronta. Quando pronta seguiva il lavoro di estrazione dal forno, un lavoro delicatissimo e pericolosissimo. I sassi, ora trasformati in bianca calce detta appunto calce viva, sono altamente reagenti con l'acqua e potevano provocare ustioni gravi. La calce viva veniva gettata in una apposita fossa scavata nel terreno ed irrorata d'acqua, e provocava una tumultuosa reazione chimica. Al termine si aveva la calce morta detta anche calce spenta ed era pronta per la commercializzazione e l'utilizzo. Un esempio di calchera, ben conservata e restaurata, lo si può vedere in località Manialia.

Contatti

ISIS Magrini Marchetti

Contattaci se vuoi contribuire alla crescita di questo progetto o per maggiorni informazioni.

Docenti referenti: Roberto Evangelista, Giancarlo Cragnolini.